2025

はじめに

戦後の農地改革は、日本における封建的地主制度を解体し、自作農を中心とした農村社会の形成を促進した。GHQの主導のもと、小作人への土地の払い下げが進められ、農業における民主化と平等化が実現されたことは、社会的に大きな意義を持つとされている*1。しかし、こうした改革が今日の日本農業の構造的課題――すなわち食糧自給率の低下、農地の零細化、高齢化、耕作放棄地の増加など――にどのように連関しているのかについての議論は、政策的にも学術的にも未だ十分とは言えない。

本稿では、戦後農地改革の「影」の部分に光を当てつつ、現代日本の食糧安全保障の脆弱性を構造的観点から分析し、今後の農政の再定義の必要性を提示する。

農地改革の成果と制度的遺産

1946年に施行された自作農創設特別措置法を中核とする農地改革は、農地の約4割を対象に地主からの強制買収を行い、小作人に払い下げるという大規模な構造転換であった*2。この改革により、日本の農業は形式上の民主化を果たし、農民の生産意欲向上や共産主義的傾向の抑止にもつながったとされる。

一方で、改革の結果として発生した農地の細分化、零細経営体の乱立、農地流動性の制限などの問題は、戦後農政の制度的遺産として残存し、長期的には農業の生産性低下や担い手不足の一因となっている(下図)。

現代日本の食糧安全保障への影響

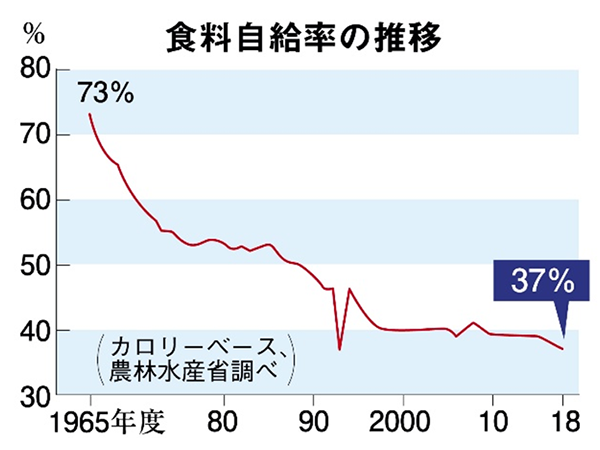

現在の日本の食料自給率(カロリーベース)は37%前後と先進国の中でも極端に低い水準にある(図1)。その背景には、農地改革後に固定化された零細農構造が農業の大規模化や企業的展開を阻み、国際市場への依存体質を招いたことがある。

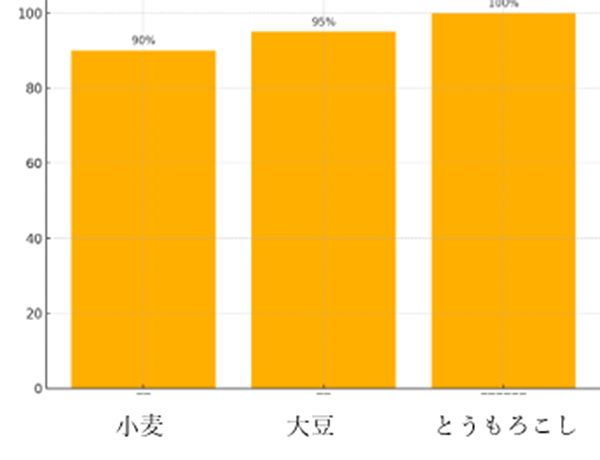

また、地政学的リスクが高まる中で、主要作物(小麦・大豆・トウモロコシなど)の輸入依存率が90%以上を占めている現状(右図)は、国家の食料主権を著しく損ねている。これは、農地改革によって確立された「守るべき農地」という観念が、農地の流動性や再編成を制度的に妨げていることとも無関係ではない。

農政の再定義に向けて

今後の農業政策は、「農業の近代化」ではなく「農の戦略的再定義」を中心に据えるべきである。具体的には、以下の視点が求められる:

- 農業を経済活動から国家インフラへと昇格させる視座の転換

- 戦略作物における国内自給率の目標設定と政策支援

- 農地制度(農地法等)の抜本的見直しによる流動性の確保

- 食と国防・災害対策を結びつけた備蓄体制の整備

おわりに

農地改革は、その時代における政治的要請と社会的意義に応じて評価されるべきである。しかしながら、今日の日本が直面する農業・食料・安全保障の複合的課題を前にして、制度の再検討と再設計は不可避である。農のあり方を再定義することは、単なる政策の転換ではなく、国家の持続可能性に関わる本質的な問題である。

脚注

*1

GHQ民政局『農地改革関連文書』(1946)

*2

農林省『農地改革の実施状況』(1948)

参考文献

- 有賀敦『日本農業の構造と変動』(東京大学出版会, 1985)

- 宮本憲一『農業政策の経済学』(岩波書店, 1991)

- 飯田泰之『現代日本の経済政策』(中公新書, 2020)

- FAO. (2023). “Food Security Indicators”. United Nations Food and Agriculture Organization.