2024

わが国で、取り上げる考察を試みたいのは、米国シアトルのアーバンビレッジ構想である。

シアトル市は面積216.5km2、人口約57万3千人であるが、都心部再生政策は1960年代の都市改造計画の発表を契機としたパイオニア・スクエア及びパイク・プレイス・マーケットの歴史保全活動に始まる。両歴史地区を高層タワー建築と駐車場、環状道路に再開発する都市改造計画に対して、市民が歴史的建築物の目録の作成やその一部の保全といった活動を展開し、1970年代初めには歴史保全条例の制定を実現させた。そして、1973年には、都心部全体に対して、「歴史地区、ウォーターフロント地区、インターナショナル・ディストリクト等の特徴的な地区のアイデンティティを高める」という都心部の画一的な改造を脱した目標が設定された。

本テーマであるアーバンビレッジ構想は、シアトル市のコンプリヘンシブプランに起源をもつ。同プランは、1990年に制定されたワシントン州成長管理法に即して、1994年にから2014年まで行われた。同計画には、アフォーダブル住宅の供給、スプロールの抑制、成長エリアなど14の目標が設定されていた。シアトル市のコンプリヘンシブプランは、毎年軽微な修正が行われ、2005年に現在の計画が改正制定されアーバンビレッジ構想は中心的戦略として引き継がれている。アーバンビレッジ構想は、それぞれの近隣地区の特性を活かしながら成長促進地区を集約する成長管理構想で、以下4つの類型、合計41地区が指定されている。(1)アーバンセンター・センタービレッジ(都市および地域の中心を形成している高密度で複合機能を有する15地区)、(2)地区製造業・産業センター(産業集積地、2地区)、(3)ハブアーバンビレッジ(住宅と雇用のバランスのとれたコミュニティ、6地区)、(4)居住アーバンビレッジ(居住および周辺地域へのサービス、18地区)である。

さて、本計画で大変興味深いのが、計画裁定に当たって多くの会議や市民の声を反映できるように土地所有者との合意形成に関しては何百回というミーティングの中から調整を図ると言うものである。その合意を市議会に報告し、政治判断となる。そこでも、市民の声が尊重され納得が行かない場合は議会が許可を出すことはない事である。その調整をするコンサルタントが1つのビレッジにつき市から30000ドル程度支出される、2年間で300回程度の市民とのミーティングをして合意を図るのである。

こうした制度をわが国には導入したいと考えている。わが国では、アーバンビレッジ構想のような都市計画は、政令指定都市レベルの規模の自治体では実行可能な構想である。もちろん、シアトルの場合は、先に触れた歴史でもわかるように、1960年代から街が率先して都市の再生、時代に沿ったまちづくりをしてきた。そうした意味では、そこの住民にも共通のまちづくりに対する理解と情熱があるものと考えられる。そのため、タウンミーティングを繰り返して、結論に至ることがわが国では可能なのか多少の不安はある。

ポイントはコンサルティングに1件費用30000ドルを支出して、集会を積極的に開催することだと考える。管見の範囲では、そうした集会は役所が説明会を数回開催して結局、解決が図られないまま有耶無耶にしてしまう事例が多い。しかも、シアトルは最終的には市議会の判断になるが、その判断にも住民の合意形成が重要視していることは驚きである。

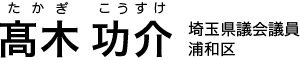

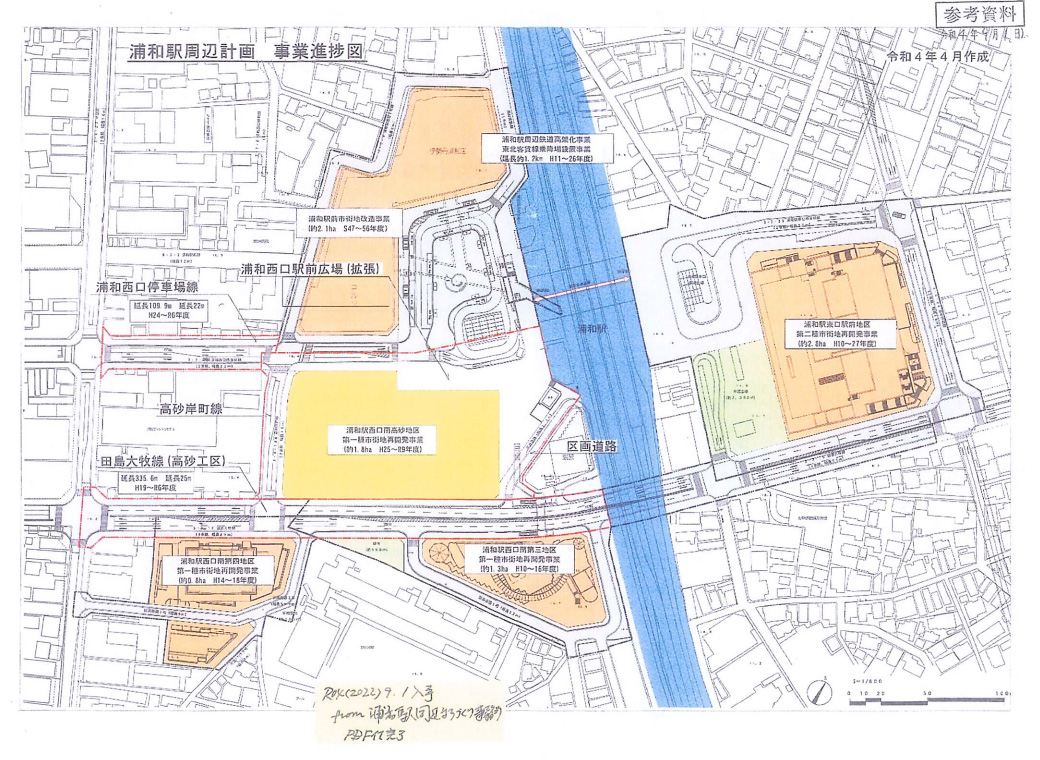

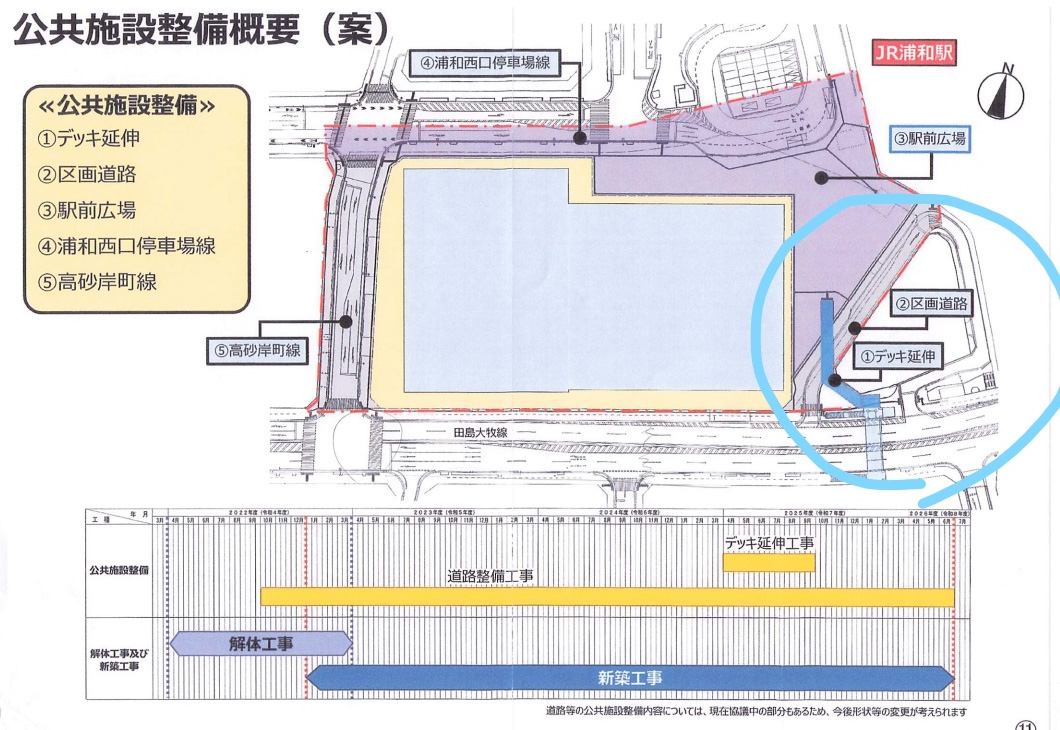

こうした制度を利用していれば、もっとスムーズに都市計画が出来たと思われる私が携わっている実例を挙げたい。現在、私は浦和駅西口再開発周辺のまちづくりに、地域自治会が作った浦和駅周辺まちづくり促進協議会の顧問として参加している。ただ、この協議会はさいたま市が既に計画した事業に住民が要望を行うために慌てて作った協議会であり、計画以前に存在していない。浦和駅西口再開発事業とは浦和駅西口に商業施設の入ったさいたま市も管理するビルを建設し、それに付随して隣接する県道(政令指定都市のため所管がさいたま市に移管している)を拡幅するものである(図1)。しかし、それに伴い既存の横断歩道が廃止される。廃止された横断歩道跡に信号機を設置することは隣接する信号機との距離が近く不可能になってしまった(図2)。さらに、付近に歩道橋があるため、埼玉警察本部(横断歩道設置者)としては歩道橋があることを理由に、設置距離をクリアーしても信号機設置を更に不可能だとの見解を示した。住民は歩道橋が使いづらいものであり、エスカレーターの設置など抜本的な解決を求めているが、歩道橋の大きさから設置は不可能であり、さらに、さいたま市はその歩道橋を延長して浦和駅西口広場場まで伸ばすことを計画している(図3)。

これらの事から分かるように、計画策定時に住民との対話と合意が重要になってくる。そうした合意形成には、シアトルの事例は大変参考になる。そのシステム作りには、関係行政庁、中でも首長の決断が重要であろう。そして、何よりも有償にてプロのコンサル会社に依頼していることである。一方で、住民の総意が得られず計画が白紙になることを防止するために、決着がつかない場合は市議会などの決定にゆだねる必要もある。市長も市議会議員も4年任期であるので、あまりに住民軽視の判断をした場合は、政治生命を絶たれることになり、真剣な論議が出来るものと期待したい。